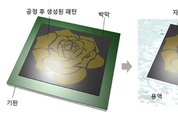

헬로티 김진희 기자 | 반도체 메모리의 용량이 1년마다 두 배씩 증가한다는 ‘황의 법칙’, 반도체 집적회로의 성능이 2년마다 두 배씩 증가한다는 ‘무어의 법칙’이 있다. 그러나 최근에는 기술 개발의 한계로 반도체 성능을 높이는 데 어려움이 따랐다. 이 가운데 국내 연구팀이 고순도 소재 박막 양면을 모두 반도체 소자로 만들 수 있는 기술을 개발했다. 개발된 기술을 활용하면 반도체 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 포스텍 기계공학과 김석 교수 연구팀은 미국 일리노이대 어바나-샴페인캠퍼스와 버지니아대와의 공동연구를 통해 자체적으로 박리되는 고순도 실리콘 박막을 기판 위에 옮기는 전사 기술을 개발했다. 연구에서 박막, 기판, 그리고 이들이 담긴 용액의 표면 물성을 고려해 조합한 결과, 건조한 상태에서 기판에 강하게 붙어있던 박막이 용액 안에서 자체적으로 떨어져 나갔다. 김석 교수팀은 박막을 앞면이 위로 향하게 기판 위에 전사한 뒤 반도체 공정 후, 용액 안에 넣고 자체 박리된 박막을 뒤집었다. 뒤집힌 박막을 용액에서 꺼내 다시 공정 기판에 뒷면이 위로 향하게 전사함으로써 양면에 반도체 공정을 할 수 있었다. 이 연구성과를 활용하면 실리콘 뿐만 아니라 GaN(질화

헬로티 서재창 기자 | 국내 연구진이 리튬 배터리의 음극 용량을 최대 2.6배까지 늘릴 수 있는 신개념 전처리 용액을 개발했다. 한국과학기술연구원(KIST)은 에너지저장연구센터 이민아 박사, 에너지소재연구센터 홍지현 박사, 수소·연료전지연구센터 정향수 박사 공동연구팀이 리튬 배터리의 흑연·실리콘 복합 음극 제작과정에 활용할 수 있는 전처리 용액을 개발해 기존 대비 2.6배 이상의 용량을 갖는 음극 소재를 제작하는 데 성공했다고 15일 밝혔다. 우리가 사용하는 전자 기기는 배터리 완충 시 배터리 충전량이 100%로 표시되지만, 이는 사실 최대로 저장할 수 있는 에너지 중 10∼30%가 사라진 수치다. 배터리의 생산·안정화 공정에서 처음으로 충전할 때 리튬 이온의 일정량이 영구적으로 손실되기 때문이다. 이 때문에 리튬 이온의 초기 손실을 막아내는 것은 스마트폰의 사용 시간이나 전기차의 주행거리를 획기적으로 늘리기 위한 핵심 기술로 평가받는다. 연구팀은 용액 내 분자들의 상호 작용 세기를 조절하는 방식으로 전처리 용액을 개발해 차세대 음극 소재로 주목받는 흑연·실리콘 복합 음극을 담가 안정적으로 손실될 리튬을 공급할 수 있게 했다. 연구팀은 "흑연·실리콘 전극을

기존 반도체의 전력 손실 결함 극복 전기자동차용 차세대 전력반도체에 활용 가능할 것으로 전망 [헬로티 = 김동원 기자] 전기자동차의 전력 변환효율 향상을 위한 연구개발이 세계적으로 활발한 가운데 국내 연구진이 수직형 질화갈륨 전력반도체 핵심기술을 개발해 주목받고 있다. ETRI는 고전압에서 좋은 성능을 발휘하는 동시에 전력 손실을 최소화하는 수직형 질화갈륨 전력반도체 핵심기술을 개발했다고 밝혔다. ▲ ETRI 연구진이 개발한 2인치 수직형 질화갈륨(GaN) 전력반도체 (사진 : ETRI) 이번에 개발한 ‘질화갈륨(GaN) 단결정 기판을 이용한 800V급 수직형 전력반도체 기술’은 에너지 효율 개선 및 소재·부품·장비 국산화에 큰 도움이 될 전망이다. 불가피했던 전력 손실, 질화갈륨 반도체 노하우로 극복 전력반도체는 전기에너지를 시스템이 필요로 하는 형태로 변환, 제어, 처리 및 공급하는 반도체다. 가전제품, 스마트폰, 전기자동차, 태양광 발전, 데이터센터 등 전기로 작동하는 제품의 효율적 전력 운용을 가능케 하는 핵심부품이다. 연구진이 개발한 수직형 전력반도체는 기존의 수평형에 비해 높은 항복 전압 특성을 가지고

[헬로티] -12인치 팹을 통해 차량용 애플리케이션을 위한 안전한 양산 지원 온세미컨덕터는 덴마크 댄포스 그룹(Danfoss Group)의 자회사인 댄포스 실리콘 파워(Danfoss Silicon Power)에 IGBT와 인버터 트랙션 모듈용 다이오드를 공급한다고 밝혔다. 자료: 댄포스 실리콘 파워 첨단 기술과 폭넓은 연구개발 전문지식을 바탕으로 50년 이상 전력반도체의 선도적 공급자로 자리매김해 온 온세미컨덕터는 고전압 인터페이스, 스마트 전력관리, 차내 네트워킹, 시스템 레벨 통합, 센서 인터페이스 등의 분야에서 광범위한 자동차 부품을 개발해왔다. 또한 설계자가 값비싼 측정 주기가 아닌 시뮬레이션에서 애플리케이션 성능을 실현할 수 있도록 하는 강력한 모델링 툴을 제공하고 있다. 이 외에도, 이스트 피시킬(East Fishkill)에 위치한 12인치 팹(Fab)을 통해, 향후 몇 년간 차량 전장화 시장에서 요구되는 많은 규모의 경쟁력 있는 기기를 공급할 수 있는 완벽한 입지를 구축했다. 댄포스 실리콘 파워는 덴마크의 가장 큰 산업 회사 중의 하나인 댄포스 그룹의 자회사로, 수십 년 동안 자동차, 산업 및 재생 애플리케이션을 위한 맞춤형 전력 모듈을 설계,

[헬로티] 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어는 계측 및 분석 솔루션 전문 기업인 UltroSoC를 인수한다고 발표했다. 영국 케임브리지에 본사를 둔 울트라에스오씨(UltraSoc)는 지능형 모니터링, 사이버 보안, 기능 안전 기능을 SoC(system-on-chip)에 구현하는 기업이다. 지멘스는 UltraSoC의 기술을 멘토(Mentor)의 텐센트(Tessent) 소프트웨어 제품군의 일부로 자사의 Xcelerator 포트폴리오에 통합할 계획이다. 지멘스는 UltraSoC 인수로 제품 품질, 안전, 사이버 보안을 강화할 수 있는 통합 데이터 기반 인프라를 구축할 수 있게 됐다. 또한, 지멘스는 제조 결함, 소프트웨어 및 하드웨어 버그, 장치 조기 고장 및 마모, 기능 안전, 악의적 공격과 같은 반도체 산업의 고객이 직면하고 있는 문제를 극복할 수 있게 지원하는 포괄적인 솔루션의 기반을 마련했다. 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어의 브래디 벤웨어(Brady Benware) Tessent 부문 부사장 겸 총괄 매니저는 “지멘스의 UltraSoC 인수는 고객이 테스트용 설계 뿐 아니라, 기능 안전, 보안 및 최적화 등 SoC(시스템온칩)을 위한 포괄

[첨단 헬로티] 글로벌 전자 서플라이 체인을 대표하는 산업 협회인 SEMI는 2020년 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량이 2019년 4분기의 28억 4400만 제곱인치 대비 2.7% 상승한 29억 2000만 제곱인치라고 발표했다. 하지만 이 수치는 전년 동기인 2019년 1분기 대비해서는 4.3% 하락한 수치이다. ▲2020년 1분기 실리콘 웨이퍼 출하량 (자료: SEMI, 2020년 4월) SEMI의 실리콘 제조그룹(SMG)의 의장이자 신에츠 한도타이(Shin Etsu Handotai) 아메리카 제품 개발 및 어플리케이션 담당 이사인 닐 위버는 “전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량이 작년 한 해 지속적인 감소 후 2020년 1분기에 소폭 반등하였지만, 코로나19로 인해 시장의 불확실성은 아직 만연하다”고 말했다. SEMI 실리콘 제조 그룹(SMG)가 발표하는 자료는 버진 테스트 웨이퍼(virgin test wafer) 및 에피택셜(Epitaxial) 실리콘 웨이퍼를 비롯하여 폴리시드(Polished) 실리콘 웨이퍼와 논폴리시드(Non-polished) 실리콘 웨이퍼를 포함한다. 실리콘 웨이퍼는 반도체 제작의 핵심 소재이기 때문에 컴퓨터

[첨단 헬로티] 인텔은 큐텍(QuTech)과 협력해 양자 컴퓨팅의 기본 단위인 ‘핫’ 큐비트를 1 켈빈 이상의 온도에서 성공적으로 제어했다는 연구 논문을 네이처(Nature)지에 발표했다. 이 연구는 또한 각각의 일관성 있는 제어를 통해 두 개의 큐비트가 단일 큐비트 당 최대 99.3%의 정확도를 달성했다고 설명했다. 이러한 연구결과는 미래 양자 시스템의 극저온 제어와 단일 전자 트랜지스터와 유사한 실리콘 스핀 큐비트의 잠재력을 증명했으며, 이들은 하나의 패키지로 제공된다. ▲두개의 '핫' 큐 비트 사이의 양자 얽힘의 예술적 표현. 그림 상단에있는 세 개의 전극은 표준 기술을 사용하여 만들어진다. 짐 클라크(Jim Clarke) 인텔 랩 양자 하드웨어 디렉터는 “이번 발표는 실리콘 스핀 큐비트 연구에 있어서 의미 있는 도약이다. 실리콘 스핀 큐비트는 인텔이 지난 50년간 제조해 온 트랜지스터와 유사하기에 이를 기반으로 상업 수준의 양자 시스템을 개발하는 데 도움이 될 것이라고 생각한다”며, “높은 정확도를 유지하면서, 높은 온도에서 작동할 수 있는 핫 큐비트의 발견으로 큐비트 성능에 영향을 주지 않는 선에

[첨단 헬로티] 노키아는 5G 무선 포트폴리오 기술 혁신을 위해 인텔과 협력하고 있다고 밝혔다. 지난 2월에 출시된 인텔의 5G 기지국 전용칩인 인텔 아톰 P5900 프로세서(Intel Atom P5900 processor) 개발을 위해 양사는 그동안 긴밀히 협력해 왔다. 또 양사가 공동 개발한 맞춤형 실리콘 칩은 노키아의 5G '리프샤크(Powered by ReefShark)' 포트폴리오의 일부로, 전세계에 출시되는 노키아의 에어스케일 무선 액세스 제품(AirScale radio access products)에 장착된다. ▲인텔과 노키아가 공동 개발한 노키아의 5G 칩 '리프샤크' 노키아는 에어스케일 포트폴리오에 리프샤크를 광범위하게 적용함으로써 성능을 크게 향상시키고, 5G 네트워크의 에너지 사용량을 감소시키고 있다. 이와 함께 노키아는 에어프레임(AirFrame) 클라우드 데이터 센터 솔루션에 최신 범용 인텔 제온 프로세서를 계속 채택할 계획이다. 양사간 협력을 바탕으로 노키아는 5G 포트폴리오 개발, 에어스케일 강화, 리프샤크 칩셋 기능 향상에 주력하고 있다. 리프샤크 칩셋은 최신 실리콘 칩 설계 기술과 제조 기능이 적용된다. 그 결과 노키아의 5G

[첨단 헬로티] 3D프린팅 기술 기반 기존 보형물 한계 극복한 이노핏, 코성형의 새로운 패러다임 변화 제시 환자 맞춤형 의료기기 전문 기업인 애니메디솔루션이 국내 최초로 ‘3D프린팅 기반 맞춤형 실리콘 코 보형물’의 인허가를 획득했다. ▲이노핏의 키비쥬얼 애니메디솔루션(이하 애니메디)은 식품의약품안전처로부터 맞춤형 코 보형물인 ‘이노핏(innofit)’의 의료기기 품목허가 승인을 받았다고 18일 밝혔다. 이노핏은 3D프린팅 기술을 접목해 제작되는 '스마트∙디지털 개인 맞춤형 코 보형물’로, 환자의 CT영상에서 추출한 코뼈와 연골형태를 모두 고려해 최적의 맞춤 형태로 제작된다. 이노핏은 환자와 의사 모두 만족하도록 코의 높이∙폭∙길이∙곡면∙비율 등을 3D기반으로 설계 및 맞춤 제작한다. 이에 코뼈와 연골의 해부학적 곡면과 보형물 간 틈새가 최소화 하면서, 코 보형물의 밀착 문제와 형태적 불안 요소 등이 해결됐다. 또한, 가상 수술 소프트웨어를 활용해 환자가 원하는 모습과 의료진의 수술계획을 정확하게 구현하도록 보조함으로써 종래 코 성형 수술에 비해 스마트

[첨단 헬로티] 글로벌 전자 서플라이 체인을 대표하는 산업협회인 SEMI의 최신 보고서에 따르면 2019년 전세계 실리콘 웨이퍼의 출하량은 전년 대비해서 7% 감소하였고 출하액도 2% 감소했다. 이는 2019년 메모리 시장의 약세가 반영된 결과다. 2019년의 실리콘 웨이퍼 출하량은 118억 1000만 제곱인치로 2018년 127억 3200만 제곱인치에 비해 다소 하락하였으며, 2019년 실리콘 웨이퍼 출하액은 111억 5천만 달러로 전년 113억 8천만 달러 대비 소폭 하락했다. 이번 발표에 인용된 모든 데이터에는 버진 테스트 웨이퍼(Virgin test wafer) 및 에피택셜 실리콘 웨이퍼(Epitaxial silicon wafer) 등 폴리시드 실리콘 웨이퍼(Polished silicon wafer)가 포함돼 있으며, 태양광 관련한 애플리케이션에 쓰인 실리콘 웨이퍼는 포함하지 않았다. SEMI의 실리콘 제조그룹(SMG)의 의장이자 신에츠 한도타이(Shin Etsu Handotai) 아메리카 제품 개발 및 어플리케이션 담당 이사인 닐 위버는 “2019년 메모리 시장의 약세로 인하여 작년 실리콘 웨이퍼 출하량이 줄어들었지만, 출하액은 회복세를

[첨단 헬로티] ▲ ETRI 연구진이 개발한 산화갈륨 전력반도체 모스펫(MOSFET) 한국전자통신연구원(ETRI)는 신소재를 이용해 높은 전압에도 견뎌내는 전력반도체를 개발하는데 성공했다고 15일 밝혔다. 이로써 고전압이 요구되는 전자제품이나 전력모듈에 이번에 개발된 반도체가 적용될 경우 효율성을 더욱 높일 것으로 기대된다. ETRI가 개발에 성공한 것은 산화갈륨(Ga2O3)을 이용해 2천300볼트(V) 고전압에도 견디는 전력 반도체 트랜지스터로. 일명, 모스펫(MOSFET)이다. 이 기술은 고전압이 요구되는 전자제품, 전기자동차, 풍력발전, 기관차 등에서 전력을 바꿔주는 모듈에 사용됨으로써 고전압·고전력에서도 잘 견디는‘힘센 반도체’로서 역할이 가능할 것으로 보인다. 연구진이 개발한 결과는 우수성을 인정받아 미국 전기화학회(ECS) 학술지의 편집자 선택(Editors’Choice) 논문으로 선정되기도 했다. 실제, 일상생활에서 노트북을 쓸 때 어댑터를 사용한다. 220V의 전기가 들어오지만, 노트북 내 부품들은 전압을 견디기 어려워 어댑터로 전압을 낮춰 사용하는 것이다. 특히 에어컨, 냉장고, 진공청소기처럼 전력

[첨단 헬로티] 전기차 배터리를 빠르게 충전하면서 더 많은 에너지를 저장할 방법이 연구됐다. 지난 3월 7일, UNIST는 로드니 루오프(Rodney S. Ruoff) 특훈교수(IBS 다차원 탄소재료 연구단장) 연구진과 POSTECH(총장 김도연) 박수진 교수팀이 고속충전 가능한 리튬 이온 배터리용 실리콘 소재를 개발했다고 밝혔다. ‘산호 모양 실리콘 소재’라 불리는 이 소재는 충전 시 크게 부풀고, 부서지던 실리콘의 단점을 해결한 데다 에너지 저장 공간도 늘어 흑연 음극 소재를 대체할 것으로 보인다. ▲ 로드니 루오프(Rodney S. Ruoff) UNIST 특훈교수(IBS 다차원 탄소재료 연구단장) 흑연 대체할 음극 소재로 주목받는 실리콘 전기차 배터리를 빠르게 충전하고 더 많은 에너지를 저장할 가능성이 열렸다. 흑연 음극 소재를 대체할 ‘산호 모양 실리콘 소재’가 개발된 덕분이다. 로드니 루오프 UNIST 특훈교수연구진과 박수진 POSTECH 교수팀은 고속충전이 가능한 리튬 이온 배터리용 실리콘 소재를 개발했다고 밝혔다. 배터리 음극용으로 개발된 이 소재는 충전과 방전하는 동안 안정적인 구조를 유지했고, 상용화

[첨단 헬로티] SEMI 실리콘 제조 그룹(SMG)의 실리콘 웨이퍼 산업 분기별 분석에 따르면, 2018년 3분기의 전세계 실리콘 웨이퍼 면적 출하량은 지난 2분기보다 증가하여 분기별 출하량 신기록을 다시 세웠다고 밝혔다. 이번 3분기의 실리콘 웨이퍼 면적 총 출하량은 32억 5500만 제곱인치로 전 분기 출하량 31억6400만 제곱인치에서 3.0% 증가했다. 지난해 동기인 2017년 3분기에 비해 8.6%나 증가한 수치이다. SEMI SMG 의장 겸 신에츠 한도타이 (Shin Etsu Handotai) 아메리카 제품개발 및 애플리케이션 담당 이사인 닐 위버(Neil Weaver)는 "실리콘 출하량은 3분기 동안 기록적인 수준을 유지했다"며 "이와 같은 기록적인 실리콘 출하량은 다변화하는 전자 시장 속에서 반도체 산업의 두드러지는 성장을 반영한다”고 말했다. 실리콘 웨이퍼는 반도체의 근간이 되는 소재로, 컴퓨터, 통신제품, 소비가전을 비롯한 거의 모든 전자 기기의 핵심 요소이다. 고도의 기술이 요구되는 박막 원형 디스크는 다양한 크기(지금 1인치~12인치)로 생산되며, 대부분의 반도체 칩 제작의 기판 소재로 사용된다. 여기에서 언급되는 모든 데이터

[첨단 헬로티] 원익QnC는 KCC 및 SJL 파트너와 공동으로 약 3조 5000억 원 규모의 미국 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈 (Momentive Performance Materials Inc., 이하 모멘티브 )의 지분 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 본 거래는 모멘티브와 M&A에 대해서 다년간 타진, 협의한 바가 있는 원익그룹이 동사의 쿼츠 사업부문에 대한 인수를 협의하던 중 재무적 투자자인 SJL Partners 및 KCC와의 컨소시엄 구성을 통하여 공동으로 인수 추진을 진행하게 되었다. 원익그룹은 모멘티브의 전신인 GE라이팅과 1980년대부터 사업관계를 보유하고 있다. 모멘티브는 쿼츠, 세라믹, 실리콘을 포함하는 첨단기술 소재를 공급하는 글로벌 최고 수준의 기업으로, 아폴로 매니지먼트 (Apollo Management, L.P.)가 2006년 GE의 관련 사업부문을 인수하면서 출범시킨 회사이며, 지난해 매출액은 23억3100만 달러를 기록했다. 원익QnC가 인수하는 쿼츠 사업부문은 쿼츠 소재 분야의 세계 1위 기업으로, 독일의 헤라우스 (Heraeus)와 함께 전세계 쿼츠 소재 산업을 주도하고 있다. 모멘티브의 쿼츠 사업부문은 전세계 4개국

[첨단 헬로티] 친환경 전기차 등에 사용되는 리튬이온전지의 주요 소재인 ‘실리콘(Si)’의 단점을 보완하면서, 저렴한 가격으로 국내 중소·중견 업체들도 쉽게 접근 가능한 획기적인 복합 음극재 제조기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 과학기술정보통신부 산하 전기전문 연구기관인 한국전기연구원(이하 KERI, 원장 최규하)은 최근 자체 정부출연금사업을 통해 ‘리튬이온전지용 실리콘-그래핀 복합 음극재 대량 제조기술’을 개발했다고 밝혔다. KERI에서 재료·소재 연구를 맡는 창의원천연구본부의 나노융합기술연구센터(이건웅 책임, 정승열 책임, 박종환 선임)와 전지연구센터(김익준 책임, 양선혜 선임)가 공동으로 주관했다. 현재 리튬이온전지의 차세대 음극재로 대두되고 있는 소재는 실리콘이다. 실리콘은 흑연보다 약 10배 이상의 이론 에너지 밀도를 가지고 있지만, 전기 전도도가 매우 낮고 충전과 방전을 반복하면 4배 정도 부피가 팽창한다. 심지어 입자가 부서지거나 전극이 벗겨져 전지 성능을 급격히 감소시키는 문제도 있어 상용화에 걸림돌이 되고 있다. 이를 극복하기 위해 실리콘과 다양한 소재의 복합화에 관한 연