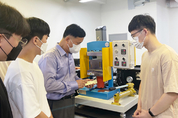

헬로티 김진희 기자 | 폴더블 스마트폰이 확대되는 가운데 단국대학교 한관영 교수(전자전기공학부) 연구팀이 차세대 디스플레이에 활용할 수 있고 엣지 형태의 디스플레이도 4면까지 접합이 가능한 세계 최초의 ‘유압압축 접합기술’을 선보였다. 차세대 디스플레이는 평면 디스플레이와 달리 모듈 부품의 각 층을 접합시키는 기술이 매우 중요한데 특히 구부러지는 플렉시블 디스플레이는 플렉시블 기판(OLED 기판)과 이를 보호하기 위한 유리 커버(Cover Window)의 접합 공정이 매우 중요하다. 연구팀은 컴퓨터 시뮬레이션과 최적화 공법 실험을 통해 기존에 사용하던 실리콘이 아닌 내구성이 강한 고탄성체 물질을 이용하고, 접합 공법으론 유압을 사용한 ‘유압압축 접합기술’이란 공정을 개발했다. 개발된 기술을 적용하면 디스플레이 접합 부위 내구성도 강해지고 불량 손실 감소로 기존 공정보다 30% 생산량도 증가한다는 게 한 교수의 설명이다. 기존 플렉시블 디스플레이 접합 공정에서는 실리콘 패드를 압축하여 접합하는 공정을 사용해왔는데 실리콘 패드의 압축 공정은 내구성이 미흡해 공정 도중 실리콘 패드를 교체해야 하는 등의 시간 손실이 컸다. 또한 접합 후에도 미세한 공기 방울이 생기

헬로티 이동재 기자 | LG전자가 자발광(自發光) 방식의 차세대 디스플레이 가운데 하나인 마이크로 LED 분야에서 앞선 기술력을 인정받았다. LG전자는 경기도 고양시 킨텍스에서 15일까지 열리는 2021 국제 광융합 엑스포에서 마이크로 LED 디스플레이 분야 혁신 기술로 최고상에 해당하는 대통령상을 수상했다. 이 기술은 LG전자 ID사업부, CTO부문 소재기술센터, 생산기술원과 LG디스플레이가 협업해 공동 개발했다. 마이크로 LED는 초소형 LED 소자 하나하나가 스스로 빛을 내며 화소 역할을 하는 자발광 방식 차세대 디스플레이다. 밝고 선명한 화질과 넓은 시야각이 장점으로 꼽힌다. LG전자는 디스플레이의 개별 화소를 각각 제어하는 역할을 하는 박막트랜지스터(Thin-Film Transistor) 방식을 적용한 마이크로 LED 디스플레이 기술의 우수성을 인정받았다. 이 기술은 기존 PCB(인쇄회로기판) 방식 대비 한 차원높은 기술로 평가받는다. 동일한 크기 화면에 고해상도를 구현하기에 용이하고, 사용하는 소재의 특성상 빛 반사가 적어 블랙 표현에도 유리하다. LED 화소 하나하나를 개별 제어하기 때문에 화질과 발광 효율도 뛰어나다. 또 테두리가 없는 베젤리스

헬로티 김진희 기자 | 삼성전자가 마이크로 LED 기술을 기반으로 한 상업용 디스플레이 ‘더 월(The Wall)’ 신제품을 19일 한국을 포함해 글로벌 시장에 출시한다고 발표했다. 더 월은 베젤이 없는 모듈러 방식을 적용해 맞춤형 디자인이 가능한 제품으로 차세대 디스플레이다. 더 월 신제품은 3가지 주요 변화를 통해 기존 제품에서 한 단계 더 진화했다. 16개의 신경망으로 구성된 ‘마이크로 AI 프로세서’가 새롭게 탑재돼 입력되는 영상을 더 월에 적합한 최적의 화질로 업스케일링 해 준다. 두 번째로 기존 제품 대비 약 40% 작아진 신규 소자를 적용해 더욱 완벽한 블랙과 계조(밝은 부분과 어두운 부분으로 이어지는 단계 차이) 표현을 자랑한다. 또한 △1000형 이상 고객 맞춤형 대형 스크린 제작 △8K 해상도(16:9 화면 기준), 120Hz 고주사율 지원 △최대 가로 해상도 16K(1만5360 x 2160) 구현 등 차별화된 초대형·초고화질 사양을 갖췄다. 8K 해상도, 120Hz는 단일 LED 컨트롤러(영상처리 프로세서) 기준이다. 이밖에 화면을 4개로 분할해 서로 다른 4개의 콘텐츠를 동시에 재생하는 △4-PBP(Picture By Picture) 기

[헬로티] 국내 연구진이 양자점 입자의 밝기와 파장을 자유자재로 조절하는 데 성공했다. 연구진이 사용한 방식은 디스플레이 소자에 쓰이는 양자점(퀀텀닷) 입자 하나를 초미세 탐침으로 눌러 밝기와 파장을 조절하는 방식이다. 이번 연구로 더욱 얇고 소비전력도 낮은 TV 등에 쓰일 차세대 양자점 디스플레이 소자 개발에 도움이 될 것으로 기대된다. UNIST 물리학과 박경덕 교수와 성균관대 에너지과학과 정소희 교수 공동연구팀은 페로브스카이트 양자점 입자 하나가 내는 빛의 밝기와 파장을 자유자재로 조절하는 데 성공했다. ‘능동형 탐침증강 광발광 나노현미경’의 탐침으로 페로브스카이트 양자점에 높은 압력을 가해 구조적 변형을 유도함으로써 양자점 빛의 밝기와 파장을 바꾸는 기술을 썼다. 특히 해당 기술로 양자점의 밝기를 10만배 이상 밝게 만들 수 있어 초고휘도(밝기) 디스플레이에 응용할 수 있다. 양자점은 수 나노미터(nm, 10-9m)의 수준으로 작은 반도체 입자다. 스스로 특정 색의 빛을 낼 수가 있어 빛을 쏴주는 백라이트나 컬러필터가 필요가 없어 더욱 얇고 가벼운 TV, 휴대폰 액정 등을 만들 수 있다. 그러나 일단 양자점이 합성된 이후에는 밝기나 색깔 같은 발광 특

[헬로티] 디스플레이(PeLED) 등 차세대 광전소자 개발에도 도움 기대 ▲페로브스카이트 태양전지. (출처 : UNIST) UNIST와 한국에너지기술연구원 연구진이 페로브스카이트(Perovskite) 태양전지 세계 최고 효율을 경신했다고 밝혔다. 페로브스카이트 태양전지는 태양광 발전 단가를 획기적으로 낮출 것으로 기대되는 차세대 전지다. UNIST 김진영 교수팀과 한국에너지기술연구원 김동석 박사 연구팀은 스위스 로잔공대(EPFL) 연구진과 함께 태양광을 전기로 바꾸는 효율이 25.6%에 이르는 페로브스카이트 태양전지를 개발했다. 논문으로 정식 보고된 페로브스카이트 태양전지 효율 중 최고다. 연구진은 전지 핵심 소재인 페로브스카이트 소재의 구성 원소 조합을 새로운 접근 방식으로 바꾸는 방법으로 효율을 끌어올렸다. 이번 연구는 페로브스카이트 소재 기반 차세대 디스플레이와 같은 광전소자 개발에도 도움이 될 전망이다. 페로브스카이트는 하나의 음이온과 두 개의 양이온이 결합해 규칙적인 입체구조(결정)를 갖는 물질이다. 페로브스카이트는 합성이 쉽고 가격이 저렴해 디스플레이(발광소자), 센서 등의 분야에서도 활발히 연구되고 있다. 하지만 아직 이 물질을 쓴 태양전지 효율

[헬로티] 나노주름에서 발광소자 제작에 유리한 특성 입증...차세대 디스플레이 개발 앞당기나 ▲현미경의 작동형태와 시각화된 인장 변형률 및 엑시톤 분포도. (출처 : UNIST) UNIST 물리학과의 박경덕 교수팀이 2차원 반도체 ‘나노주름’의 물리적 특성을 제어하면서 이를 수 나노미터 수준의 정밀도로 관찰하는 데 성공했다고 밝혔다. 연구진은 독자 개발한 ‘능동형 탐침 증강 광발광 나노현미경’ 기술을 사용했다. 연구진은 해당 기술을 통해 2차원 반도체의 결함으로 여겨지던 나노주름이 발광소자 제작에 유리한 특성을 지닌다는 점도 실험적으로 입증했다. 종이처럼 얇고 굽혀지는 디스플레이 같은 차세대 전자 소자 개발도 앞당겨질 수 있다는 전망이다. 2차원 반도체 물질은 두께가 원자 수준으로 얇아 제조과정에서 수십 나노미터 수준의 주름이 불가피하게 생기는데, 이 주름은 반도체 물질의 기계적·전기적·광학적 균일성을 해치는 요소로 꼽힌다. 주름의 크기가 작아 기존 분광 기술로는 정확한 특성 분석이 불가능하고, 특성을 부분적으로 정밀하게 제어할 수 있는 기술이 없어 2차원 반도체의 상용화가 더디다. 연구진이

[첨단 헬로티] LG화학이 美 소재기업 유니버설 디스플레이(Universal Display Corporation, 이하 UDC)와 OLED 핵심물질인 발광층의 성능 개선을 위한 파트너십을 체결했다. LG화학은 발광층 원재료 중 강점을 가지고 있는 ‘저전압, 장수명 호스트(Host)’를, UDC는 ‘고효율, 고성능의 인광(燐光) 도판트(Dopant)’를 서로 제공하여 두 물질 간 최상의 조합을 찾아내고, 궁극적으로 특정 고객사를 위한 최고의 고색재현 성능을 갖춘 제품을 개발할 계획이다. OLED는 전자(-)와 정공(+)이 움직이는 공통층, 실제 빛을 발하는 발광층 등 여러 개의 층(Layer)으로 구성되어 있으며, 발광층이란 공통층에서 주입된 전자와 정공이 결합하여 빛을 내는 핵심물질로, 특정 색을 발광하는 ‘도판트(Dopant)’와 도판트가 빛을 낼 수 있도록 도움을 주는 ‘호스트(Host)’라는 재료로 구성된다. LG화학이 개발해온 호스트는 낮은 전압에서도 전하 수송이 가능하여 수명이 우수하고, UDC의 인광 도판트는 뛰어난 효율, 고색재현, 장수명이 특징이다. 두 물질이

OLED를 잇는 차세대 디스플레이로 관심 집중 최근 LCD의 범용화, 가격변동성 확대, 공급과잉 우려 등으로 인해 디스플레이 시장에서 OLED가 급부상하고 있다. 또한 기존 디스플레이 대비 전력효율, 플렉시블 구현, 고해상도, 장수명 등의 측면에서 강점을 가진 Micro LED 디스플레이가 차세대 디스플레이로 부각되고 있다. 이에 본지에서는 과학기술정보통신부 ICT R&D기획 및 분석지원사업(ICT 동향분석 및 정책지원)의 연구결과인 ‘차세대 디스플레이, Micro LED 디스플레이 개발 동향’ 자료를 토대로 Micro LED 디스플레이에 대한 기술 개념과 시장 현황 등을 살펴보았다. 현재 디스플레이 시장은 LCD가 주류를 이루고 있으며 OLED가 이를 대체해 가고 있다. 특히 스마트폰을 비롯한 중소형 제품 시장에서는 이러한 대체 속도가 빠르게 전개되고 있다. 시장조사기관인 IHS에 따르면, 휴대전화 중 AMOLED 탑재 비중은 2010년 2.7%, 2015년 13.1%, 2016년 20.1%로 점점 높아지고 있다. 이와 관련해 IHS Markit은 2019년이 되면 중소형 디스플레이 시장에서 AMOLED 시장(346억 달러)이