조익영 전무, ODVA KOREA 통신 네트워크는 프로세싱, 센서, 액추에이터를 필요한 곳에 분산시킴으로써 오늘날의 자동화 시스템의 외형을 크게 변화시켰다. CIP Safety는 안전 시스템에 있어서 동일하고 좋은 장점을 제공한다. CIP Safety는 높은 무결성을 지닌 EtherNet/IP와 같은 CIP 기반 네트워크의 데이터 전송에 CIP Safety의 고유 서비스를 추가하여 업계에 표준 CIP 기반 서비스를 확장해나가고 있다. 본 백서에서는 안전 네트워킹에 대해서 확장 가능하고 네트워크 독립적인 접근방식을 제시하며, 나아가 안전 서비스에 대해서는 아래와 같은 설명을 하고 있다. 즉, 잘 정의된 계층으로 기본 네트워크 서비스를 변경할 수 있으며 이 접근 방식은 안전 데이터의 원활한 라우팅을 가능하게 하여 사용자가 여러 링크에 걸쳐 엔드 투 엔드 안전체인을 만들 수 있도록 해준다. 소개 원래 통신 네트워크를 산업 환경으로 이동시킨 그 동기가 바로 산업 안전 네트워크의 발전을 견인하는 원인이 되고 있다. 거리 향상, 유연성 향상, 비용 절감 및 유지관리성 향상 등이 그것이다. 이러한 인센티브 외에도, 최종 사용자는 유선으로 연결된 시스템의 가장 기본적인 애

코타케 쿄타, 시티즌머시너리 개발본부 개발부 제품개발1과 시티즌머시너리의 주력 제품군 중 하나인 주축대 이동형 CNC 자동 선반(이하, 주축대 이동형 자동반) Cincom 시리즈는 자동 봉재 공급장치와 조합해 장시간 무인으로 연속가공할 수 있기 때문에 부품의 대량 생산에 많이 이용되는 공작기계이다. 이 주축대 이동형 자동반은 미세한 시계 부품의 가공기를 뿌리로 하고 있어, 그 역사적 배경으로부터 스위스형 자동 선반이라고도 부른다. X축 방향으로 절입을 하는 날붙이의 가장 가까운 곳에 재료를 지지하는 가이드부시를 갖추고 있으며, 재료를 파지하는 주축이 Z축 방향으로 움직이기 때문에 가늘고 긴 부품을 정도 좋게 가공할 수 있는 것이 특징이다. 현재는 ø38까지의 가공 영역에서 선삭가공은 물론이고, 시대와 함께 진화해 온 밀링 가공 능력을 활용해 폭넓은 분야의 부품가공에 이용되고 있다. 여러 가지 부품가공 분야 중에서 내시경이나 수술기구 등의 의료 부품과 덴탈 임플란트 등의 치과 부품, 반도체 관련 장치 등의 정밀기기 부품 분야에서는 B축을 갖춘 공구 주축을 가지고 있는 주축대 이동형 자동반을 오히려 밀링 가공 용도로 이용해 복잡 형상 부품을 가공하는 경우도 많고

헬로티 조상록 기자 | 국내 연구진이 친환경 생분해성 플라스틱 고분자의 딱딱하고 부러지기 쉬운 단점을 극복하기 위해 사용되는 석유화학 기반 난분해 가소제를 자연유래 및 생분해 소재로 대체하는 연구결과를 발표하였다. 한국화학연구원 환경자원연구센터 신지훈 박사 연구팀은 친환경 생분해성 플라스틱 고분자로 주목받고 있는 폴리락타이드(polylactide, 이하 PLA)의 깨지기 쉬운 기존의 단점을 보완할 수 있는, 지속 가능원료 기반 생분해성 가소제 개발에 성공했다. 분해가 되지 않는 일반 일회용 플라스틱의 대체재인 생분해성 플라스틱 중 PLA는 가장 많이 생산되어 안정적으로 산업화를 진행한 소재이다. 인체에 해가 없는 PLA는 사용 후 일정 조건에서 완전분해 가능한 친환경 소재로써, 2025년까지 약 7조원, 약 150만 톤 이상 규모로 매년 20~30%씩 PLA 시장이 성장할 것으로 예상된다. 하지만 PLA 가공 시 딱딱하고 부서지거나 찢어지기 쉬운 단점을 보완하기 위해서 주로 석유화학 기반원료인 가소제를 사용한다. 이는 분해되지 않는 가소제로 인하여 탄소를 배출하게 되는 결과를 낳게 되어, PLA에 적합한 유연성을 부여하면서 생분해되는 가소제 제조기술 개발이

헬로티 임근난 기자 | AI비전검사 전문기업 트윔이 2018년 첫 개발한 이래 짧은 시간 동안 다양한 산업군에 인공지능(AI)비전검사 장비를 구축했다. 기획 연재의 네 번째 성공사례로, 트윔이 진행했던 L사의 차단기 외관 AI비전검사기 구축사례를 소개한다. 고객사 소개 1974년에 설립된 L사는 전력과 자동화 산업을 개척해온 산 증인이라고 할 만큼 이 분야에서 국내는 물론 글로벌 시장에서도 높은 인지도와 기술력을 인정받고 있다. 그 결과 포춘코리아 선정 500대 초고속 성장기업 수상, 톰슨로이터 선정 세계 100대 혁신기업 최초 수상 등 세계 유수의 기업과 어깨를 나란히 하고 있다. 시작은 전력, 자동화 사업이지만, 오늘날에는 전력, 자동화 기술 컨버전스의 산물인 스마트에너지, 즉 스마트그리드, 마이크로그리드, ESS, 태양광 등의 분야에서도 글로벌 시장을 주도하고 있다. 고객사의 공정 환경 L사의 생산 공정은 자동화가 진행되어 있었으나, 최종 검사 라인에는 인력이 배치되어 육안 검사를 하고 있는 상황이었다. 사실 검사까지 자동화를 시도하였으나 기존 설비 검출력이 현저히 떨어지는 문제점이 있어 운영을 안하고 있었다. 특히 발생해서는 안 되는 양품을 불량으로

글렌 위시뉴, 버티브 제품 매니저 팬데믹으로 인해 공장과 물류 창고에서 산업용 IoT(IIoT) 구축이 다소 늦춰지고는 있지만, 이들 장소에서 연결성이 갈수록 높아지고 데이터 발생이 점점 더 늘어나는 것은 멈출 수 없다. IIoT는 인더스트리4.0을 실현하는 토대로서, 공장과 물류 창고의 혁신을 가져다준다. 팬데믹 이전의 조사이기는 하지만 맥킨지(McKinsey)의 조사에 따르면, IIoT는 2025년까지 1조2천억 ~ 3조7천억 달러의 경제적 가치를 일으킬 것으로 전망된다. 2020년 팬데믹 발생으로 인해서 실제로 IIoT가 일으키는 경제적 가치는 이보다는 줄어들었다 하더라도 IIoT 기술을 통해서 공장의 가동 중단을 줄이고, 자산 활용도를 높이고, 생산성을 향상시키고, 효율을 높일 수 있다는 점에는 변함이 없다. IIoT 에지 컴퓨팅의 부상 IIoT는 각종 센서, 장비, 제어 장치, 산업용 컴퓨팅 플랫폼을 연결해서 물류 창고와 공장에서 설비와 프로세스 상태를 파악하고 제어할 수 있도록 한다. 여기에 사용되는 센서와 장치들이 계속해서 엄청난 양의 데이터를 생성하므로 이러한 애플리케이션에서 필요로 하는 실시간 분석과 의사결정을 위해서 클라우드에만 전적으로 의

헬로티 김진희 기자 | 우리 시각세포가 받아들이는 천연색의 순도를 실감나게 재현할 차세대 발광소재로 주목받는 양자점. 효율과 수명 향상이 상용화 과제로 남은 가운데 양자점 표면의 결함이 오히려 발광 성능 향상의 실마리가 된다는 연구결과가 나왔다. 한국연구재단은 임재훈 교수(성균관대학교), 이도창 교수(한국과학기술원) 공동 연구팀(이현준, 제 1저자)이 QLED의 무장벽(無障壁) 전하주입 현상의 원리를 규명했다고 밝혔다. QLEDs(양자점 전계발광소자, Quantum dot Light-Emitting Diodes)는 양자점에 전자(음전하)와 정공(양전하)을 직접 주입하여 빛을 내는 디스플레이. 색순도, 전력소모, 밝기 특성이 우수하여 차세대 평판 디스플레이 기술로 주목받고 있다. 각 전극을 통해 주입된 전자와 정공이 가운데 양자점에서 만나 발광하는 QLED에서 양자점 주변 전기전도층이 전자와 정공의 흐름(주입)을 방해하는 장벽으로 작용한다고 알려져 있었다. 때문에 적색 QLED는 가시광선(적색)에 해당하는 에너지인 2V를 초과하는 구동전압이 필요하다는 것이 정설이었다. 하지만 연구팀은 일부 양자점에서 전하 주입 장벽의 존재에도 불구하고 2V보다 낮은 1.5V

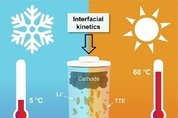

헬로티 이동재 기자 | DGIST 에너지공학전공 이홍경 교수·이호춘 교수 공동 연구팀이 리튬 금속 음극의 성능을 확보할 수 있는 전해질 설계 원리를 규명했다. 이를 통해 설계된 유사 고농도 전해질은 기존 전해질보다 리튬 금속 음극의 수명을 늘릴 수 있어, 향후 전기자동차용 이차전지 개발에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 높은 이론 용량과 에너지 밀도를 갖는 리튬 금속 전극은 이차전지의 가장 이상적인 음극재다. 하지만 전지 수명 감소와 발화 등이 다양한 문제들이 해결해야 할 과제로 남아 있다. 이에 최근 유사 고농도 전해질이 리튬 금속 음극의 내구성을 크게 개선시킨다는 연구 결과가 보고됐지만, 유사 고농도 전해질의 효과가 전지가 실제 구동하는 온도범위인 영하20도~60도 사이에서의 효과와 작용 기작에 대한 규명은 이뤄지지 않았다. 이에 공동연구팀은 다양한 온도에서 유사 고농도 전해질이 리튬 금속 음극과 리튬 금속 이차전지의 장기수명을 내구성에 미치는 영향을 규명했다. 기존 고농도 전해질에 비해 유사 고농도 전해질 적용 시, 저온(5oC)과 고온(60oC)에서 리튬 금속 음극의 내구성이 크게 향상시켰으며, 리튬 금속 이차전지의 장기수명 또한 40%이상 증가시

헬로티 임근난 기자 | COVID-19으로 인해 우리 생활의 많은 부분이 달라졌다. 사람과 사람간의 접촉은 최소화되고 기계와 사람의 협업이 많아졌으며, 가상 공간에서 커뮤니케이션 활동도 늘고 있다. 그래서 자율주행, 무인 가게, 로봇 서빙 등 여러 사람이 하던 일을 기계가 할 수 있게 기술력도 한층 성장하게 되었다. 머신비전과 인공지능비전이 가져올 변화 비대면 문화가 우리의 일상생활을 크게 바꾸었듯이, 산업 분야에서도 머신비전과 인공지능비전으로 큰 변화의 바람이 불고 있다. 그랜드뷰 리서치(Grand View Research)에 의하면 인공지능비전 기술이 소비자용 드론, 자율/반자율 운행 자동차 등으로 대중화되고, 이미지 센서, 고사양 카메라, 딥러닝 기술 등을 포함한 인공지능 기술의 발전으로 활용 범위가 다양한 산업군으로 확대되고 있다. 예전에는 공급과 수요가 유지되지 않으면 생산량을 줄이고, 이에 따라 노동자도 줄이는 경제 플로어를 따랐으나, 이제는 인공지능비전 기술과 머신비전 발달로 산업계의 분위기가 달라지고 있다. 즉, 생산량에 맞게 노동자를 대신할 수 있는 비전 가이드 로봇 도입과 사람이 작업하던 품질 검사를 자동화로 대처하여 공장자동화 및 스마트

헬로티 서재창 기자 | 한국재료연구원(KIMS) 에너지전자재료연구실 권정대, 김용훈 박사 연구팀이 충북대 조병진 교수 연구팀과 함께 차세대 뉴로모픽(신경 네트워크 모방) 반도체에 들어가는 핵심소재를 국내 최초로 개발했다. 이번 기술은 수 나노미터 두께의 2차원 나노소재를 이용해 신개념 멤트랜지스터 소자를 구현한 것이다. 멤트랜지스터는 ‘메모리’와 ‘트랜지스터’의 합성어이다. 연구팀은 1,000번 이상의 전기자극으로 신경 시냅스의 전기적 가소성을 재현성 있게 모방해 약 94.2%(시뮬레이션 기반 패턴 인식률 98%)의 높은 패턴 인식률을 얻는 데 성공했다. 반도체 소재로 널리 사용되는 몰리브덴황(MoS2)은 단결정 내에 존재하는 결함이 외부 전계에 의해 움직이는 원리로 작동된다. 하지만 이는 결함의 농도나 형태를 정밀하게 제어하기 어려운 문제가 있었다. 연구팀은 문제 해결을 위해 산화니오븀(Nb2O5) 산화물층과 몰리브덴황 소재를 순차적으로 적층하는 방법을 택했다. 이를 통해 외부 전계에 의한 높은 전기적 신뢰성을 갖춘 멤트랜지스터 구조의 인공 시냅스 소자를 개발할 수 있었다. 또한 연구팀은 산화니오븀 산화물층의 두께를 변화시켜 저항 스위칭 특성을 자유롭게 조

헬로티 조상록 기자 | SK하이닉스가 현존 최고 사양 D램인 ‘HBM3’를 개발했다고 10월 20일 밝혔다. HBM(High Bandwidth Memory)은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치, 고성능 제품이다. 이번 HBM3는 HBM의 4세대 제품이다. HBM은 1세대(HBM) - 2세대(HBM2) - 3세대(HBM2E) 순으로 개발되어 왔다. SK하이닉스는 지난해 7월 업계 최초로 HBM2E(2세대 HBM에서 일부 성능을 개선한 확장 버전) D램 양산을 시작한 지 1년 3개월 만에 HBM3를 개발하며 이 시장의 주도권을 확고히 했다. SK하이닉스 관계자는 “이번 HBM3를 통해 지금까지 나온 HBM D램 중 최고 속도, 최대 용량을 구현한 것은 물론, 품질 수준도 크게 높였다”고 강조했다. 속도 측면에서 HBM3는 초당 819GB(기가바이트)의 데이터를 처리할 수 있다. 이는 FHD(Full-HD)급 영화(5GB) 163편 분량의 데이터를 1초 만에 처리하는 수준이다. 이전 세대인 HBM2E와 비교하면 속도가 약 78% 빨라졌다. 이와 함께 이 제품에는 오류정정코드(On Die - Error

모리스 오브라이언(Maurice O’Brien) 전략 마케팅 책임자 매니저, 볼커 E. 골러(Volker E. Goller) 시스템 애플리케이션 엔지니어 / 아나로그디바이스(ADI) 이 글에서는 갈수록 늘어나는 저전력 필드 또는 에지 디바이스를 10BASE-T1L MAC-PHY를 사용해서 연결하는 방법에 대해 설명한다. 10BASE-T1L MAC-PHY와 10BASE-T1L PHY가 각각 어떤 경우에 적합하고, 이더넷 연결을 사용하는 미래의 제조 설비와 빌딩의 요구 사항을 이들 시스템이 어떻게 충족할지에 대해서도 소개한다. 배경 설명 공정 설비, 공장, 빌딩 자동화 같은 애플리케이션에서 보다 많은 디바이스를 이더넷 네트워크로 연결하기 위한 목적으로 이더넷-APL 등 단일 쌍 이더넷 10BASE-T1L을 활용하는 사례가 늘고 있다. 더 많은 디바이스를 연결함으로써 보다 상위의 관리 시스템에 더욱 풍부한 데이터세트를 사용할 수 있으며, 이로 인해 생산성을 크게 향상시키고 가동비용과 에너지 소모를 줄일 수 있다. 미래에는 필드 디바이스나 에지 디바이스에 이더넷을 사용해 모든 센서와 액추에이터를 IT/OT 융합 네트워크로 연결할 것이다. 이러한 비전을 실현하기 위해

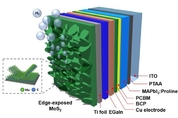

헬로티 이동재 기자 | 국내 연구진이 현재까지 보고된 페로브스카이트 기반 광전극 중 가장 높은 효율과 안정성을 보이는 광전극을 개발했다. 광주과학기술원(GIST) 신소재공학부 이광희·이상한 교수 연구팀은 유기금속 할라이드 페로브스카이트(이하 페로브스카이트) 태양전지에 나노구조의 이황화몰리브덴 촉매를 결합GO 값비싼 백금 없이도 효율적인 수소 생산이 가능한 기술을 선보였다. 페로브스카이트를 이용한 광전기화학 물분해는 페로브스카이트 자체가 수분에 취약해 안정성이 떨어지고, 값비싼 백금 촉매가 필요해 비용도 높아 상용화가 어려웠다. 따라서 값이 싸고 안정적이며 백금의 높은 효율을 대체할 수 있는 저비용, 고효율, 고안정성의 수소 생성 반응용 촉매와 페로브스카이트 광전극의 촉매 개발이 필요했다. 연구팀은 물리적 증착 방법인 펄스드 레이저 증착법을 이용해 대표적인 백금 대체 수소 생성 반응용 촉매 중 하나인 이황화 몰리브덴(MoS2)을 페로브스카이트 보호층(티타늄 포일) 위에 제작했다. 연구팀이 개발한 페로브스카이트 광전극은 MoS2의 높은 안정성과 효율 덕분에 기존의 백금 촉매의 쉬운 박리현상으로 인한 광전극의 빠른 초기 성능 저하를 성공적으로 방지했고 현재까지 보

헬로티 김진희 기자 | 과학기술정보통신부는 아주대학교 한승용․강대식․고제성 교수 연구팀이 사람 손 형상을 닮은 초소형 소프트 로봇(그리퍼)을 개발했다고 밝혔다. 돼지 혈관이나 달팽이 알처럼 조심스럽게 다뤄야 하는 대상을 부드럽게 잡고 맥박이나 심장박동 같은 실시간 생체신호를 측정할 수 있는 다섯 손가락 형상의 초소형 로봇을 개발한 것이다. 과학기술정보통신부 개인기초연구(신진연구) 사업의 지원으로 수행된 본 연구 성과는 로봇 분야 세계최고 권위 학술지인 국제학술지 사이언스 로보틱스(Science Robotics)에 10월 14일 4시(한국시간) 게재되었다. 기존 그리퍼는 단순히 대상을 잡기 위한 용도로서 주로 단단한 물질로 만들어져 부드러운 대상을 잡는데 한계가 있었으며, 대상으로부터 신호를 받을 수 있는 센서를 함께 구현하려면 부피가 커져 작은 대상을 잡는데 어려움이 있었다. 이에 연구팀은 단단함과 부드러움을 조절할 수 있는 소재인 형상기억폴리머를 채택하여 피부의 성질과 비슷한 기계적 특성을 구현하고, 아주 얇은 은나노선과 레이저 공정을 활용하여 센서의 크기를 줄여 로봇의 크기를 길이 5mm 이하로 줄이는 데 성공했다. 그리퍼에 탑재된 센서는 잡고 있는 대상

헬로티 조상록 기자 | 농림식품기술기획평가원이 자율주행 기반의 스마트팜 농작업자 추종형 이송 로봇을 개발했다. 추종형 이송로봇은 스마트팜 온실 등 시설에서 작업자를 따라다니면서 수확 및 작업 부산물 등을 집하장까지 왕복 자율주행으로 이송하는 로봇이다. 국내 농업용 로봇 기술은 다양한 분야에서 자동화 및 무인화에 대한 연구가 진행 중이나, 시설 농장에서는 높은 시설 투자비용과 효율성 문제로 상용화나 보급이 미흡한 실정이다. 주관연구기관인 '하다'는 1년간 농식품 R&D 연구개발사업을 통해 정부연구개발비(5억원)를 지원받아 스마트팜 재배 작물 관리를 위해 농작업자 추종에 의한 협동 작업 및 자율주행 기반 전기 구동형 이송 로봇 플랫폼을 개발하였다. 이송 로봇의 작동 성능 검증을 위해 실증테스트와 더불어 공인기관의 입회평가를 실시하였고, 그 결과 작업자 인식률, 작업자 추종 성공률, 추종 거리/각도 오차 등이 세계 최고 수준의 기술·장비 보유국(네덜란드 등)의 성능수준보다 유사하거나 더 높게 나타났다. 또한, 유럽의 선진 경쟁사 대비 약 50% 수준의 제품가(1,500만원/대)로 가격 경쟁력을 확보함으로써 국산화를 통한 수입대체 효과와 더불어 신시장 진출도

헬로티 김진희 기자 | 폴더블 스마트폰이 확대되는 가운데 단국대학교 한관영 교수(전자전기공학부) 연구팀이 차세대 디스플레이에 활용할 수 있고 엣지 형태의 디스플레이도 4면까지 접합이 가능한 세계 최초의 ‘유압압축 접합기술’을 선보였다. 차세대 디스플레이는 평면 디스플레이와 달리 모듈 부품의 각 층을 접합시키는 기술이 매우 중요한데 특히 구부러지는 플렉시블 디스플레이는 플렉시블 기판(OLED 기판)과 이를 보호하기 위한 유리 커버(Cover Window)의 접합 공정이 매우 중요하다. 연구팀은 컴퓨터 시뮬레이션과 최적화 공법 실험을 통해 기존에 사용하던 실리콘이 아닌 내구성이 강한 고탄성체 물질을 이용하고, 접합 공법으론 유압을 사용한 ‘유압압축 접합기술’이란 공정을 개발했다. 개발된 기술을 적용하면 디스플레이 접합 부위 내구성도 강해지고 불량 손실 감소로 기존 공정보다 30% 생산량도 증가한다는 게 한 교수의 설명이다. 기존 플렉시블 디스플레이 접합 공정에서는 실리콘 패드를 압축하여 접합하는 공정을 사용해왔는데 실리콘 패드의 압축 공정은 내구성이 미흡해 공정 도중 실리콘 패드를 교체해야 하는 등의 시간 손실이 컸다. 또한 접합 후에도 미세한 공기 방울이 생기