플렉시블 디스플레이용 터치센서 기술

현재 LCD를 기반으로 하는 디스플레이 산업에서 모바일 제품의 경우 유리 기판을 사용하는 LCD와 OLED가 경쟁하고 있는 구도이지만 최근 플렉시블 AMOLED가 시장에 출현하면서 플렉시블 디스플레이 쪽으로 점차 기울어지고 있는 추세다.

따라서 터치센서 또한 플렉시블 디스플레이에 가장 적합한 형태로 개발되어야 할 것으로 보인다.

이 글에서는 플렉시블 디스플레이가 적용된 모바일 폰에서의 터치센서 기술에 대해 논한다.

애플이 단순 기능을 가진 터치스크린 모바일 폰에 멀티 터치, 빠른 응답 및 부드러운 터치기능 등을 부가함으로써 터치 인터페이스 기술은 새로운 전환기를 맞이했다.

멀티터치 기능이 더해짐으로써 디스플레이 화면의 축소 확대가 쉬워져 모바일 폰의 사용성이 좋아졌다. 특히 화면의 축소·확대가 자유로워져 인터넷, 어플 등의 활용성이 좋아졌으며, 빠르고 부드러운 터치 UI 기술을 접목함으로써 사용자의 행동을 인식하고 표현할 수 있는 ‘감성’ 기능을 가지게 되었다.

이런 기능들로 인해 모바일 디스플레이 기기에서 터치기술을 배제하는 것은 상상할 수 없는 일이 되었으며 터치 인터페이스 기술은 디스플레이 기술과 함께 공존하는 기술이 될 것으로 보인다.

모바일에 사용되는 디스플레이는 일반적으로 유리 기판을 사용했지만, 최근에는 플렉시블 기판을 사용한 디스플레이 제품이 개발돼 모바일 폰에 적용되기 시작했다.

플렉시블 디스플레이가 모바일 폰에 적용됨으로써 터치센서 또한 변화하고 있다.

기존 모바일 폰에는 유리 기판 또는 필름 기판을 사용한 터치센서들이 사용됐지만 최근에 출시된 플렉시블 디스플레이가 적용된 모바일 폰에는 필름 기판을 이용한 터치센서가 적용되고 있는 추세이며 점차 새로운 기능, 즉 더 얇고 우수한 유연성을 가지는 제품들이 요구되고 있다.

따라서 이 글에서는 플렉시블 디스플레이가 적용된 모바일 폰에서의 터치센서 기술에 대해 논한다.

그림 1. 아이폰의 멀티터치 구현을 통한 터치 재인식

터치센서 구조…GFF, GF1, GF2 타입

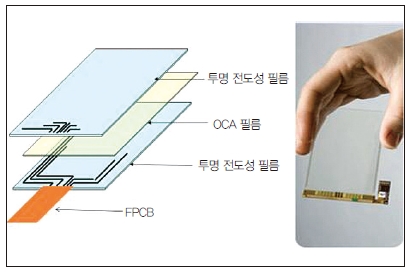

디스플레이에 사용되는 필름 타입의 터치센서는 일반적으로 X축 센싱 전극이 형성된 투명 전도성 필름과 Y축 센싱 전극이 형성된 투명 전도성 필름으로 구성돼 있다.

터치센서는 X 축 센싱 전극이 형성된 필름과 Y 축 센싱 전극이 형성된 필름을 OCA(Optical clearly adhesive)필름을 이용해 합지 함으로써 구성된다.

그림 2는 필름기판을 이용한 일반적인 터치센서의 구조를 나타낸 것이다.

그림 2. 필름 타입 터치센서의 일반적인 구조

그림에 나타낸 것과 같이 투명 전도성 박막이 코팅된 2장의 필름기판을 이용해 터치센서를 제작하며, 이와 같이 제작된 필름 터치센서를 강화유리 기판에 부착해 사용한다.

필름 기판을 사용하는 터치센서로는 필름 2장을 사용하는 GFF 타입과, 필름 한 장을 사용하는 GF2 타입 및 GF1 타입이 있다.

필름 기판을 사용하는 플렉시블 터치센서

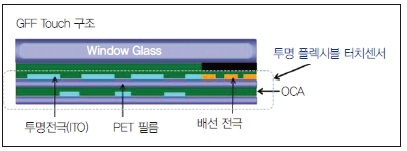

GFF 타입 터치센서는 그림 3과 같이 투명 전도성 박막, 즉 ITO(Indium Tin Oxide)가 코팅된 PET 필름 2장을 이용해 제작한 것으로 강화 윈도우 글라스에 부착하여 사용된다.

그림 3. GFF 타입 터치패널의 구조

GFF 타입의 터치센서에는 투명 전도성 물질이 코팅된 PET 필름이 사용된다. 이때 사용되는 PET 필름의 두께는 50㎛이상이며 투명 전도막으로는 ITO (Indium Tin Oxide)박막이 사용된다.

사용되는 필름 한 장의 두께가 50㎛ 정도이므로 500㎜ 이상의 폭을 가지는 필름 기판에 여러 개의 터치센서를 배열해 제작하는 공정에는 적용하기 어렵다. 제작된 터치센서는 2장의 필름을 사용했기 때문에 최소 100㎛ 이상의 두께를 가진다. 따라서 벤딩 특성이 우수한 플렉시블 디스플레이에 적용하기에는 유연성 부분이 떨어진다. 뿐만 아니라 터치센서에 사용되는 투명 전도막에는 산화물 계열의 ITO 박막이 사용되기 때문에 두루마리 정도의 벤딩 시 투명 전도막이 손상되는 경우가 있어 플렉시블 디스플레이용 터치센서로는 적합성이 떨어진다.

그림 4. 애플사의 아이패드 미니

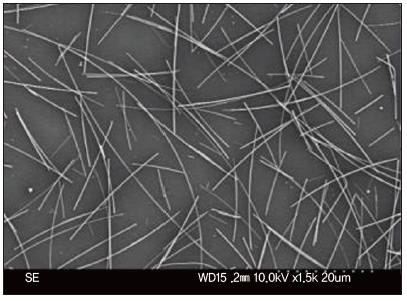

이와 같은 GFF 방식의 터치센서에 비해 애플의 아이패드 미니에 적용된 GF2 타입은 한 장의 필름을 사용하기 때문에 플렉시블 디스플레이에 적용성이 좋다.

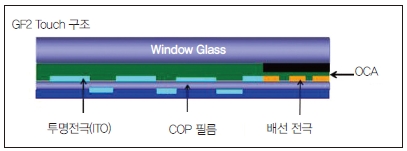

아이패드 미니에 적용된 GF2의 터치센서 구조는 그림 5와 같다.

그림 5. GF2 타입 터치센서 구조

한 장의 COP 필름 양면에 투명 전도성 박막, 즉 ITO(indium tin oxide)를 형성하고 X축 센싱전극을 COP 필름 상면에 Y축 센싱전극을 COP 필름 하면에 형성한 구조이다.

이 같은 구조는 2장의 필름을 사용하는 GFF 구조와 달리 한 장의 필름만을 사용하기 때문에 터치 센서의 전체적인 두께가 얇아 플렉시블 디스플레이용 터치센서에 적합하다. 그러나 필름 한 장의 양단면에 ITO를 코팅해야 하기 때문에 필름 두께가 일정 크기 이상 되어야만 투명 전도막 코팅 작업을 수행할 수 있어 벤딩이 큰 플렉시블 디스플레이에 적용하기에는 적합하지 않다.

또한 터치센서를 형성하는 투명전도성 물질이 산화물 계열의 ITO 박막 이므로 일정 벤딩 이상을 가지는 플렉시블 디스플레이에는 적용할 수 없다.

또 다른 터치센서로는 한 장의 필름 단면에 투명전극을 코팅하여 터치센서를 제작하는 GF1 타입이 있다. GF1 타입 터치센서는 필름의 단면에 적층구조를 통해 터치센서를 제작하는 타입과 필름 단면에 한 층의 전극만으로 터치센서를 제작하는 타입이 있다.

그림 6은 필름의 단면에 단일 전극을 이용하여 터치센서를 제작하는 타입이다.

그림 6. GF1 타입 터치센서 구조

그림에 나타낸 것과 같이 필름을 한 장 사용함으로써, 어느 정도의 벤딩 특성을 가지는 플렉시블 디스플레이에 적용할 수는 있지만 플렉시블 디스플레이에 최적화된 구조라고 보기에는 두께와 투명전극의 파손 등 문제가 있다.

따라서 터치센서를 플렉시블 디스플레이에 적용하기 위해서는 초 슬림 두께와 유연성이 우수한 기판 및 전극 등에 대한 기술이 필요하다.

차세대 플렉시블 디스플레이에 적용하기 위한 플렉시블 터치센서

앞서 설명한 대로 차세대 디스플레이로 기대되는 플렉시블 디스플레이에 적용 가능한 터치센서는 필름의 두께가 얇으면서 작업성이 우수하고 벤딩 시 투명 전도막이 손상되는 것이 없는 제품이어야 한다.

따라서 터치센서를 구성하는 투명 전도막으로는 AgNW (Silver nano wire), 금속 메쉬, 유기 전도막 및 그래핀 등이 플렉시블 디스플레이용 터치센서 전극재료 후보로 꼽힌다.

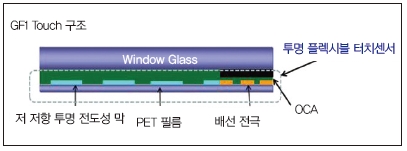

그 중에서 플렉시블 디스플레이용 터치센서 전극재료로 가능성이 높을 것으로 예상되는 것은 AgNW와 금속 메쉬이다. 그 이유는 AgNW의 경우, 귀금속 특유의 우수한 전기전도도를 갖추면서 형상은 한 방향으로 길고 종횡비를 가지고 있어 벤딩 특성이 우수하기 때문이다. 그림 7은 PET 필름위에 AgNW 코팅된 것이다.

그림 7. AgNW로 구성된 투명 전도성 필름 구조

금속 메쉬는 AgNW보다 벤딩 특성은 떨어지지만 전기 저항 면에서 유리한 특성을 가지고 있다. 또한 우리에게 잘 알려진 wet-etching 공정을 통해 메쉬 형성이 가능하기 때문에 제작이 쉽다는 장점이 있다.

이와 같은 금속재료를 이용하여 두루마리가 가능한 아주 얇은 필름에 터치센서를 제작하기 위해서는 기존의 필름기판에 일반적으로 적용되는 터치센서 제작공정으로는 어려울 것이다.

따라서 초슬림 필름, 즉 50㎛이하를 가지는 필름을 유리 기판에 부착해 사용하는 방법과 직접 유리 기판에 필름을 형성해 사용하는 방법이 가능할 것으로 보인다.

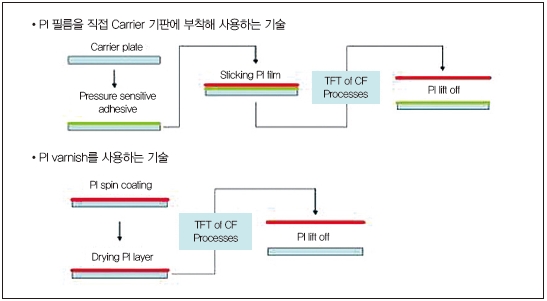

그림 8은 플렉시블 OLED를 제작하기 위한 기판 제조 기술을 나타낸 것이다.

그림 8. 플렉시블 OLED용 기판 제조 공정

그림에 나타낸 것과 같이 PI 필름을 유리 기판에 부착하는 타입과 PI varnish를 이용해 유리 기판에 필름을 형성하는 타입이 있다.

PI 필름을 부착해 사용하는 타입의 경우, 200℃이상의 고온에서는 adhe-sive와 PI 필름 사이에 마이크로 기포가 발생하고 필름의 평탄조가 좋지 않기 때문에 기판으로 사용하기 어렵다. 따라서 현재 국내의 OLED 패널 제조업체들은 PI varnish를 이용하는 공정으로 OLED를 제작하고 있다. 이와 같이 제작된 OLED의 형태는 경우 필름 두께가 30㎛ 이하이므로 유리 기판에서 분리 시 보호필름을 부착해 사용한다.

얇은 두께를 가지는 터치센서 제작에 있어서도 OLED에 사용하는 방법인 PI varnish를 이용해 필름 기판을 형성하고 필름 기판 상부에 메탈 증착 등의 공정을 통해 터치 센서를 제작한다면 초 슬림 두께를 가지는 플렉시블 터치센서 제작이 가능할 것으로 보인다.

결론

디스플레이에 사용되는 터치스크린은 디스플레이 기술과 함께 성장할 것이다.

현재 LCD를 기반으로 하는 디스플레이 산업에서 모바일 제품의 경우 유리 기판을 사용하는 LCD와 OLED가 경쟁하고 있는 구도이지만 최근 플렉시블 디스플레이, 즉 플렉시블 AMOLED가 시장에 출현하면서 플렉시블 디스플레이 쪽으로 점차 기울어지고 있는 추세다.

따라서 터치센서 또한 플렉시블 디스플레이에 가장 적합한 형태로 개발되어야 할 것으로 보인다.

플렉시블 터치센서는 플렉시블 디스플레이 상부에 합착되는 구조로 결합될 경우 우수한 벤딩 특성과 고투과를 가지는 필름 및 투명전극이 필요하며, 투명전극의 경우 저 저항 특성이 요구된다. 그러므로 투명전극재료로는 AgNW와 금속 메쉬가 가능할 것으로 보인다.

금속 메쉬의 경우 AgNW에 비해 제작 공정이 단순하고 저저항 특성 면에서는 우수하지만, 시인성, 밴딩 특성이 AgNW보다는 못하다는 단점을 가지고 있다.

따라서 상징적인 의미를 가지는 플렉시블 디스플레이에서는 시인성 및 벤딩 특성 등이 우수한 AgNW가 투명전극으로 더 유리할 것으로 사료된다. 또한 필름 기제의 경우 기존 필름에 터치센서를 제작하는 것 보다 Varnish 형태를 이용하여 필름을 형성하고 투명전극 형성 및 패턴 등의 공정으로 터치센서를 제작한다면 아주 우수한 플렉시블 터치센서를 제작할 수 있을 것으로 보인다.

곽민기 수석연구원 전자부품연구원