이차전지 산업 및 기술 동향

주요 부품 소재 국산화로 산업 경쟁력 키운다

리튬 이차전지, 2020년 64조원 규모로 성장 전망

김영권 전자부품연구원 차세대전지센터 선임연구원

이차전지는 전기화학적인 산화/환원 반응을 통해 전기를 저장했다가 필요할 때 사용할 수 있는 장치로, 에너지 효율이 높으며 한번 쓰고 버리는 일차전지와 달리 여러 번 반복 사용이 가능하다.

1800년대 Volta가 전기화학 전지를 처음 개발한 이후, 지금까지 이용되고 있는 이차전지로는 1859년에 발명되어 자동차 스타터, 백업 파워용으로 널리 사용되는 납축전지, 1948년에 상용화되어 비상등용으로 사용되고 있는 니켈카드뮴 전지, 1989년에 나타나 현재 일부 하이브리드 자동차용으로 사용되고 있는 니켈 MH 전지, 그리고 1991년 소니에 의해 상용화되어 모바일폰, 카메라, 노트북 PC, 전기자동차 용도로 사용 및 개발되고 있는 LIB 전지 등이 상업화되어 널리 사용되고 있다.

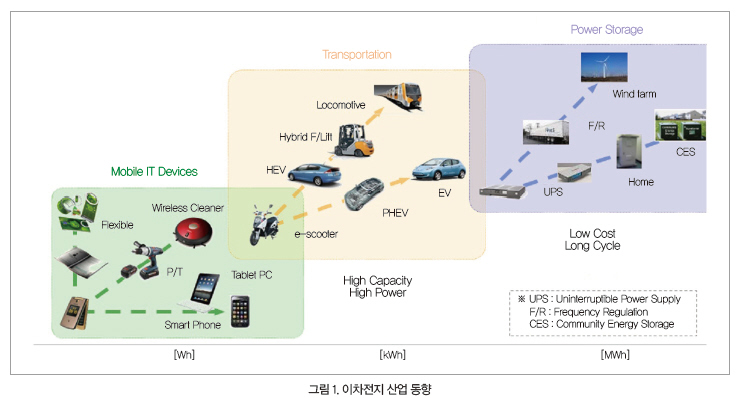

이차전지는 에너지 용량에 따라 크게 소형 IT, 전기자동차, 전력 저장 분야로 분류할 수 있으며, 기존 휴대용 모바일 IT 시장의 지속적인 성장과 함께 향후 신재생에너지 지원 정책 및 스마트그리드의 도입 등에 따라 전기자동차 및 전력 저장 분야가 크게 성장할 것으로 기대되고 있다.

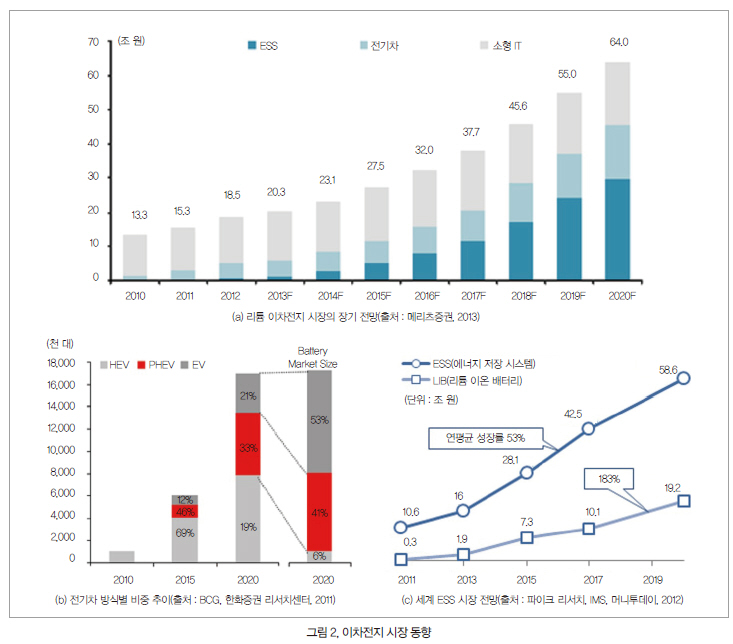

리튬 이차전지 시장은 현재 20조원 규모이며, 2020년에는 64조원 규모로 3배 정도 성장할 것이라고 예측된다. 또한 소형 IT 시장이 연평균 10% 이내로 성장하는 동안 중대형 시장은 서서히 시장을 형성하여, 2017년에는 소형 시장을 앞지를 것이라고 전망되고 있다.

IT 분야의 경우 휴대폰, 디지털카메라, 노트북 등이 스마트폰, 태블릿 PC 등 소형화 및 고용량 전력을 요구하는 첨단 융합기기로 발전하고 있어 이차전지의 기술력이 미래 모바일 시장 확대에 필수 불가결한 핵심 기술로 평가받고 있으며, 2012년 13조 2천억원에서 2016년 16조 천억원, 2020년 18조 5천억원으로의 꾸준한 성장이 예측되고 있다.

차세대 ESS를 견인하는 리튬 이차전지

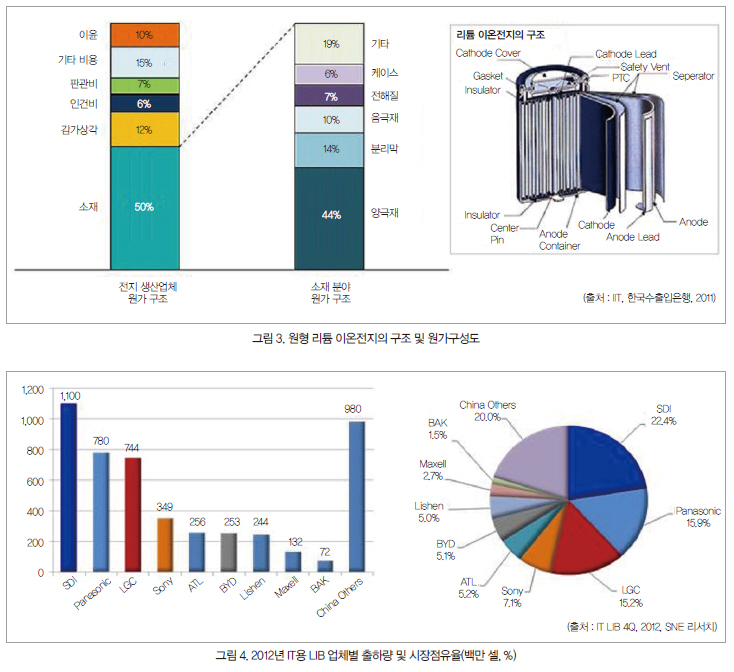

리튬 이차전지는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등의 주요 4가지 물질로 구성되어 있으며 4대 소재가 전체 생산원가의 50%를 차지하고 있다. 이 중 양극재가 44%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 분리막 음극재 전해질이 순서대로 그 뒤를 잇고 있다.

또한 리튬 이차전지의 수요가 증가함에 따라 핵심 부품들의 수요도 크게 증가할 것으로 예상되고 있다.

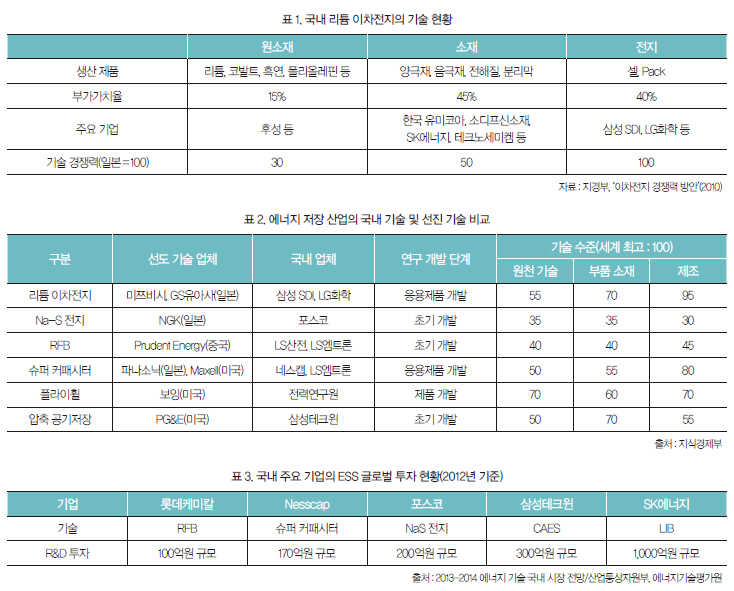

국내 리튬 이차전지 업체는 전지 제조의 기술적 측면에서 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있으며 삼성 SDI, LG화학 등의 국내 대표 기업들은 리튬 이차전지 시장에서 2012년 세계 이차전지 시장의 약 38%를 점유하면서 1위를 차지했다.

그러나 소재 및 핵심 부품 기술에 대한 기술 수준은 선진국 대비 30∼40% 수준으로, 부가가치가 높은 소재 분야 기술력의 경우 상대적으로 뒤쳐져 있으며 선진 업체 대비 50%에 못 미쳐 주요 소재의 대부분을 일본에서 수입하고 있는 상황이다.

국산 소재의 채택률이 20%에 미치지 못하므로, 리튬 이차전지 생산량이 증가할수록 일본 소재 업체에 대한 종속도가 커진다는 문제점을 갖고 있다. 리튬 이차전지 산업의 경쟁력을 확보하기 위해 주요 부품 소재의 국산화가 절실히 요구되고 있다.

1. 전기자동차

전기자동차는 온실가스의 주범인 CO2가 규제되기 시작되면서 자동차 배기가스에서 발생하는 CO2 배출량을 최소화하기 위해 그 필요성이 대두되었다.

전기차의 핵심 요소는 배터리 기술이며, 전기차 방식별 비중 추이를 살펴보면 초기 하이브리드 자동차(HEV, Hybride Electric Vehicle)로 시장이 형성되고, 향후 PHEV(Plug-in HEV) 및 EV(Electric Vehicle)가 증가하는 추세로 전개될 전망이다. 배터리 시장 규모의 경우 전기차가 가장 많은 부분을 차지하고 있다.

일본의 토요타를 중심으로 형성된 초기 하이브리드 자동차 시장에서는 대부분 NiMH 배터리를 사용했지만, 향후 리튬 이차전지가 자동차 시장을 대체할 것으로 예상된다.

전기차 시장은 급격하게 성장하여 2016년에 약 8조, 2020년에 약 16조의 시장이 형성될 것으로 예측된다. 특히, 최근 글로벌 완성차 업체들은 리튬 이차전지가 탑재된 전기차 판매 실적을 보이고 있으며, GM의 Volt는 작년에 2만 5천 대, BMW의 전기차인 i3는 현재까지 약 1만 천 대, 테슬라의 모델 S는 작년 2만 2천 대의 판매 실적을 나타냈다.

국내 전기차용 이차전지 개발은 전기차에 적용 가능한 배터리 시장을 선점하기 위해, 자동차 및 배터리 업체가 서로 협력하여 기술을 개발하고 있다. 삼성 SDI는 2010년부터 하이브리드 자동차(HEV)용 이차전지를 생산 중이며 이는 BMW, 크라이슬러, 델파이 및 인도 마인드라(M&M)社에서 판매하는 자동차용 배터리로 공급될 예정이다. LG화학은 GM社의 플러그인 타입 하이브리드 자동차인 Volt에 6년 동안 배터리를 독점 공급하는 계약에 성공했고 포드, 르노 및 볼보의 자동차용 배터리 공급 업체로 선정되어 배터리를 공급할 예정이다. 그리고 SK에너지는 2009년 미쓰비시 후소社의 자동차용 배터리 공급 업체로 선정되었으며, 2011년부터 전기 슈퍼카 생산업체인 독일 메르세데스-에이엠지 (Mercedes-AMG)社에 리튬 이차전지를 공급 중이다. 또한 기아자동차는 2011년 전기자동차 레이(RAY)를 출시하여 정부 및 공공기관에 우선 보급하였으며 현대자동차는 전기자동차 블루온(Blueon)을 개발 중이다.

그러나 여전히 고밀도, 안전성 문제와 차량 가격의 20∼30%를 차지하는 배터리 가격하락 압박, 그리고 충전 인프라 구축 등 해결해야 할 과제가 많이 남아 있다.

2. 전력 저장 장치

전력 저장용 배터리 시장의 경우, 미국과 유럽 등 선진국을 중심으로 전력 계통 안정화 및 피크 전력 대응를 위한 전력 저장용 배터리 수요가 증가하고 있으며 보조금 규모도 확대되는 추세이다.

또한 일본에서도 UPS 및 수평분산형 발전인 스마트그리드 또는 마이크로그리드용 에너지저장 시스템 보급이 빠르게 증가하고 있다.

전력 저장용 배터리 시장의 규모는 2020년 약 58조 6천억원 규모에 다다르며 가장 크게 성장할 것으로 보이고, 이 중에서 리튬 이차전지 시장 규모는 약 19조 2천억원 규모가 될 것으로 예상된다.

에너지 저장 시스템을 위한 전력 저장 기술에 있어서는 리튬 이온이차전지뿐만 아니라 납축전지, 흐름전지, NAS 전지, 플라이휠, 압축공기, 울트라 커패시터, 초전도체 등 많은 기술들이 경합되는 시장이 될 것으로 예상되고 있다. 그러나 현재 양수발전을 제외하고는 상업적인 완성도에 도달하지 못했으며, 시장을 확대시키기 위한 저비용 및 안전성 요소를 먼저 갖추는 것이 필수로 여겨지고 있다.

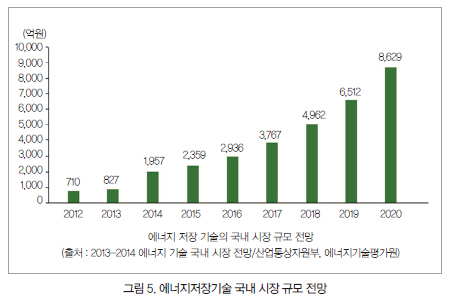

국내의 에너지 저장 시장 규모는 2020년이 되면 약 8,6298억원에 다다를 것으로 추정되며 단기적으로는 에너지 저장 시장이 활성화되기 어렵지만, 대부분의 실증 프로젝트가 완료되는 2017년 이후에는 본격적으로 성장할 것으로 기대되고 있다.

에너지 저장 기술 중에서는 리튬 이온전지와 슈퍼 커패시터만 수출되고 있고 다른 기술은 아직 개발 단계로 수출 실적이 없다. 국내 리튬 이온전지 기술은 세계적인 수준이지만 레독스흐름전지, NaS전지, 메탈에어전지, 플라이휠은 국내 기술의 경쟁력을 먼저 향상시킬 필요가 있다.

최근 삼성 SDI, LG화학, SK 이노베이션 등 배터리 업계에서는 ESS 시장 적극 공략하고 있다. 삼성 SDI는 2011년 일본 니치콘社와 가정용 ESS 독점 공급 계약을 체결했으며, LG화학은 미국 전력회사인 AES가 추진하는 전력계통운영시스템(EMS)에 리튬 이온 배터리 공급 인증을 단독으로 획득했다. SK 이노베이션은 리튬 이온전지 이외에 슈퍼커패시터 기술을 응용한 ESS를 연구, 개발하기 위해 미국 맥스웰 테크놀로지와 MOU를 체결했다. 그 외에도 국내 주요 대기업들은 RFB, 슈퍼 커패시터, NaS 등의 전지 기술에 대해 2017년 상업화를 목표로 투자 및 개발을 진행하고 있다.

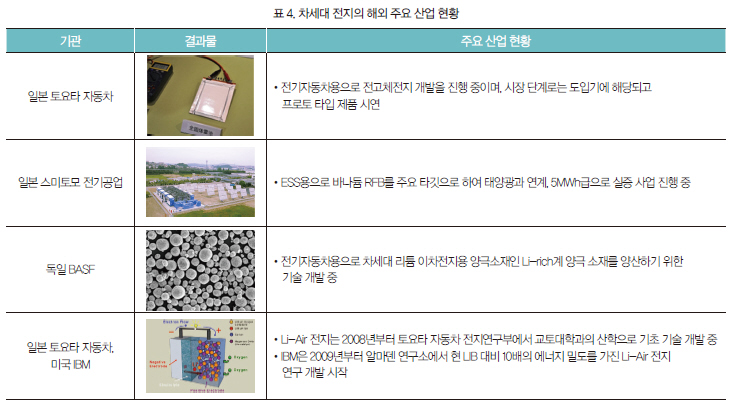

각 나라에서는 향후 확대될 이차전지 시장을 선점하기 위한 차세대 전지의 연구 개발 프로젝트가 진행되고 있으며, 일본은 NEDO 프로젝트, 미국은 DOE 프로그램을 통해 산학연을 유기적으로 연결하여 차세대 전지 연구를 진행하고 있다.

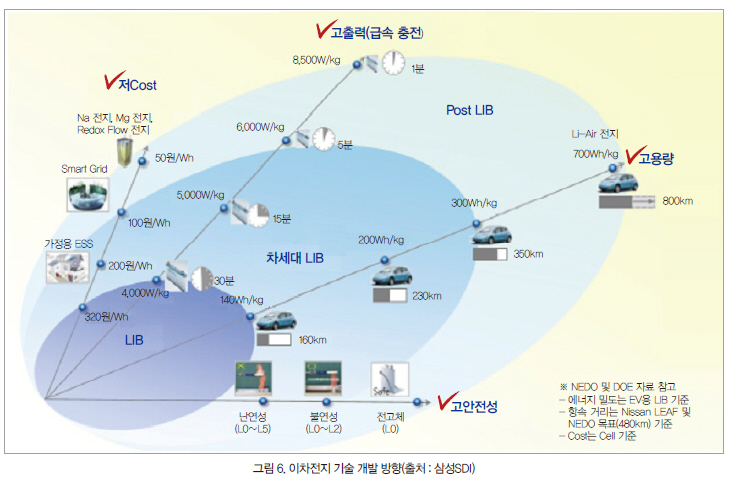

전기자동차용으로는 차세대 리튬 이차전지, 전고체전지. Li-Air 전지를, 그리고 전력 저장용으로는 차세대 리튬 이차전지, RFB(Redox Flow Battery), 마그네슘 전지를 대상으로 기술 개발이 이루어지고 있다.

IT 기기와 전기자동차 등을 사용 시간에 구애 받지 않고 마음껏 사용하며, 에너지 피크타임에 상관없이 원하는 시간에 원하는 만큼의 에너지를 자유롭게 사용할 수 있는 미래를 이루기 위해서는 혁신적인 이차전지 기술이 필요하며, 핵심소재 기술의 혁신과 전지-소재산업 간의 협력을 통한 배터리의 슬림화, 경량화, 소형화 연구, 그리고 안전적인 차세대 배터리를 개발하기 위해 노력을 기울여야 할 것이다.

여러 가지 차세대 전지 기술

1. Advanced Li-ion 전지 기술

리튬 이차전지의 용도가 소형 IT 기기에서 대형 전기자동차(EV)와 에너지 저장용(ESS)으로 확대되면서 현재 상용되고 있는 리튬 이차전지에 비해 높은 에너지 밀도, 고출력, 안정성을 모두 갖춘 차세대 리튬 이차전지의 개발이 요구되고 있다.

Advanced Li-ion 전지 기술은 기존 layered 구조의 LCO나 LNO 등의 양극재와 탄소계 음극재를 사용하지 않으며 새로운 고용량 산화물 양극 및 금속계 음극, 고전압 전해액 등 핵심 소재가 개발되고 있다.

전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있고 스마트 그리드 보급 및 전력 부족 현상을 해결하기 위한 ESS 시장이 확대됨에 따라 차세대 리튬 이차전지에 대한 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되며, 중대형 리튬 이차전지 시장을 확보하기 위한 차세대 리튬 이차전지에 대한 개발은 미국, 일본, 한국 등 선도국을 중심으로 활발하게 진행되고 있다.

2. Redox flow 전지

레독스 플로우 이차전지는 산화수가 다른 액상의 양극 전해액 및 음극 전해액으로 구성된 전지로, 양극 및 음극 전해액을 구성하고 있는 레독스 커플의 전위 차이에 의해 기전력이 발생하는 전지 시스템이다.

출력과 에너지의 독립적 설계라는 장점으로 장주기 대용량 전력 저장용으로의 활용이 증대될 것으로 기대되며, 에너지 밀도는 향상되고 가격은 낮아지는 경향을 보이고 있다.

3. Post Li-ion 전지

현재 LIB의 근본적인 에너지 밀도 한계를 극복하기 위한 새로운 개념의 이차전지 시스템으로, 공기 중의 산소를 활성물질로 사용하는 리튬-공기 전지는 이론적으로 기존 LIB에 비해 10배 이상의 에너지 밀도를 구현할 수 있다. 또한, 고용량의 유황을 양극 소재로 사용하고 리튬 금속을 음극으로 사용하는 리튬-설퍼 전지는 5배 이상의 에너지 밀도를 구현할 수 있다.

Post Li-ion 전지로 분류되는 리튬-공기, 리튬-설퍼 전지는 개념 정립 이후 전지의 성능을 확보하기 위한 요소 기술의 기초 연구가 수행 중이며, 상용화에 앞서 기술의 적용 가능성을 타진하는 수준에 머물러 있다. 특히, 리튬 금속을 안정적으로 사용하기 위한 다양한 요소 기술과 시스템 특성에 맞는 차별화된 전해질 개발이 중점적으로 연구되고 있는 상황이다.

4. Li-ion capacitor

리튬 이온 커패시터는 기존의 전기이중층 커패시터(EDLC)와 리튬 이온전지(LIB)의 하이브리드 시스템으로 EDLC보다 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있고, LIB보다 쉽게 높은 출력을 확보할 수 있다는 장점을 갖고 있다.

양극은 기존 EDLC의 흡/탈착 반응을 이용하고 리튬 이온이 가역적으로 탈/삽입 가능한 음극을 구성함으로써, 기존의 EDLC 대비 작동 전압을 획기적으로 향상시켜 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있다. 이러한 셀 구동을 위해 리튬을 음극에 미리 도핑하는 기술과 반응성 향상을 위한 소재 기술이 중점적으로 연구되고 있으며, 셀 설계 기술 또한 중요한 핵심 기술로 부각되고 있다.