전자부품연구원(KETI) 차종범 본부장

융합시대의 3대 트렌드는 ‘빅뱅, 편리성, 공유’

미국의 작가 윌리엄 깁슨(William Gibson)은 ‘미래는 이미 와 있지만 우리가 느끼지 못하고 있다’는 말을 했다. 바야흐로 ICT융합의 시대, 우리는 ICT산업의 미래를 위해 어떤 준비를 해야 할까. ‘전자정보통신산업대전2013’ Creative Futures Forum에서 전자부품연구원(KETI) 정책기획본부 차종범 본부장이 융합시대의 ICT 주요 트렌드를 3가지로 나누어 발표했다.

ICT융합의 시대가 눈앞에

2000년대 초반 인기를 끌었던 PMP(Personal Mobile Player)를 기억할 것이다. 2002년 설립했던 A기업은 2004년 PMP를 국내 최초로 출시했다. 이어 2007년 스마트폰을 국내 출시를 한 A기업은 설립 5년 만에 매출 9배를 올리며 기록적인 성장을 한 바 있다. 2007년 당시 내부에서는 ‘앞으로 휴대폰을 제외한 모든 디지털 기기의 중심에는 PMP가 있다. 그리고 노트북과 함께 디지털 컨버전스 기기의 중심이 될 것이다. 새로운 시장을 형성해 차세대 성장산업으로 부상할 것’이라는 사업계획을 발표하기도 했다.

하지만 A기업의 매출은 스마트폰이 국내 출시되던 2008년 이후 약 230억 원대로 급격히 떨어졌고, 상장폐지와 올해 4월 파산선고를 했다. 이렇듯 ICT의 발전에는 부작용도 따랐다. KETI에서는 IT융합 시대의 3대 트렌드를 다음과 같이 정리했다.

스마트 기기의 빅뱅

첫 번째 트렌드는 빅뱅(Big Bang)이다. 빅뱅은 주로 천문학에서 쓰이는 용어다. 우리는 빅뱅이 있기 전에 일어나는 일에 대해 생각해 볼 필요가 있다. 빅뱅이 일어나기 전 블랙홀이 있다. 빅뱅은 대폭발 이론으로도 불리며, 블랙홀과 함께 천문학과 물리학계의 화두로 끊임없이 등장하고 있다.

과거 핸드폰, 디지털 캠코더, PMP 등으로 인해 포터블디바이스의 춘추전국시대가 열렸다. 포터블디바이스의 확대로 결국 스마트 기기로 인해 모든 것들이 스마트 기기로 빨려 들어가는 현상(블랙홀)이 나타나게 됐다. 이러한 현상을 스마트 기기에 의한 1차 빅뱅이다.

과거 모든 기기는 HW가 우선이었으나, 1차 스마트 빅뱅에서는 SW가 주(主)가 되었다. 2차 빅뱅은 SW 중심의 빅뱅에서 ‘HW 부활’의 빅뱅으로의 변화다. HW가 기존의 기기를 업그레이드하거나 SW의 앱을 더 잘 쓰게 하려는 하나의 보조 수단으로 이뤄지고 있다. 3차 빅뱅은 SW 중심의 빅뱅이 아닌 진정한 HW 중심의 빅뱅이다. 새로운 콘셉트의 HW 즉, 스마트폰이나 스마트 워치가 SW적으로 움직이는 것이 아니라, 우리가 앱을 사용하면서 느낀 속도, 현실감을 더 느낄 수 있는 HW가 생길 것이다.

예를 들어 인스타그램 등의 프로그램을 HW로 구현한 인스타그램 폴라로이드 카메라가 그것이다. 기존에는 핸드폰으로 찍은 사진을 인스타그램에 올렸다면, 인스타그램 폴라로이드 카메라는 사진을 찍어 즉시 네트워크에 올릴 수 있다. 이 같은 기기가 계속 출현할 것이다. 정리하자면, 스마트기기의 빅뱅 1세대는 SW, 2세대는 SW를 잘 쓰게 해주기 위한 HW, 앞으로 다가올 3세대는 HW 중심의 SW에서 생각했던 것을 HW에서 구현하는 시대가 오는 것이다.

터치와 움직임만으로 편리함 추구

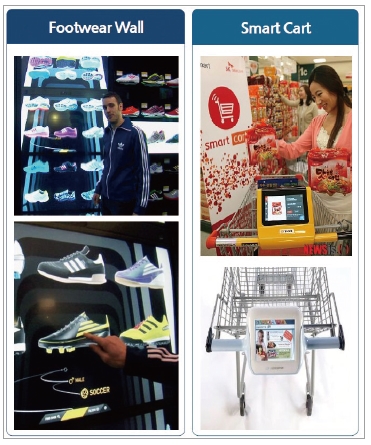

두 번째 트렌드는 편리함(Easiness)이다. 벤딩머신(Vending Machine), Footwear Wall(점원의 도움 없이 원하는 신발을 살 수 있는 시스템), Smart Cart 등과 같이 터치(Touch)만으로 생활의 편리함을 제공받을 수 있는 기기들이 생겨나고 있다. Footwear Wall의 경우 시범 운영 결과 매출이 500% 증가했다.

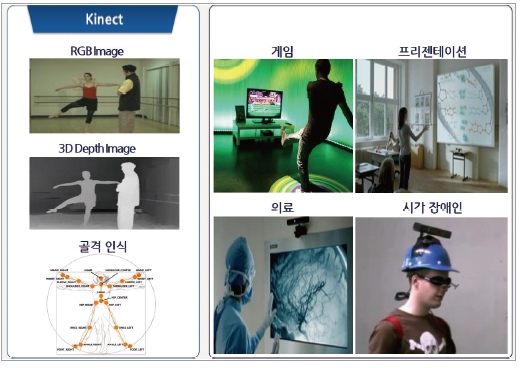

움직임(Move)을 통한 게임, 프레젠테이션, 의료, 시각장애인 등에 많이 적용되고 있다. 중요한 것은 이러한 움직임은 대부분 큰 동작을 수반하고 있다는 것이다. 작은 공간에서 작은 동작을 인식하는 것이 앞으로 동작인식의 중요한 포인트가 될 것이다. 앞으로 이러한 UI/UX는 단순한 기기 주도적 방식에서 삶의 방식을 변화시키는 방향으로 이동할 것이다.

공유의 확 산과 발전 방향

세 번째 트렌드는 공유화(Share)다. 올바른 공유를 위해서는 관리의 주체, 룰, SNS와 커뮤니티를 통한 신뢰성 확보 등 3가지가 필요하다. 공유 확산의 예로 집카(Zip Car)를 들 수 있는데, 2012년 기준으로 매출이 약 3억 달러, 회원 수 약 80만 명으로 우리도 모르는 사이 공유가 급속히 확산되고 있다.

앞으로는 새로운 공유의 모델이 만들어 질 것이다. 자동차, 집과 같은 유형의 공유 모델에서 무형의 지식 공유가 새로운 모델로 출현하게 될 것이다. 또한 숙박, 여행 등을 공유하는 공유 서비스 간 연계가 이뤄질 것이다. 쿠팡, 티몬 등의 공유 메타비즈니스(소셜커머스 메타사이트 등)가 등장하는 것은 물론, 정부3.0 비전 선포와 같이 공공 정보를 창의적으로 활용할 수 있는 장을 만들어 공유 경제가 활성화될 수 있게 될 것이다.

핀란드의 노키아는 특정 기업에 대한 높은 경제 의존도, 수출 중심의 경제성장, 세계 최대의 IT인프라 등 우리나라와 비슷한 경제 구조를 갖고 있다. 하지만 노키아가 어려워지면서 핀란드의 붕괴를 우려했지만, 핀란드는 SW산업의 육성정책과 창업 장려제도인 ‘이노베이션 밀’, 그리고 실패를 두려워하지 않는 태도로 새롭게 일어서고 있다. 미국의 경우도 창의혁신을 존중하고, 지속적으로 신시장을 만드는 도전정신, 좋은 아이디어를 적극 제안하는 기업가 정신 등으로 세계 최고의 생태계를 유지하고 있다.

한국은 쓰러진 나무를 퇴비로 활용한 핀란드와 도전정신이라는 양질의 태양 위 미국, 두 거목을 넘기 위해 실패를 용서하는 문화로의 변화가 더 중요하다는 것을 인식해야 한다.

<안은혜 기자>